预约

挂号

挂号

智慧环湖

微信

公众号

公众号

环湖医院官微

智慧环湖

什么是慢性硬膜下血肿?

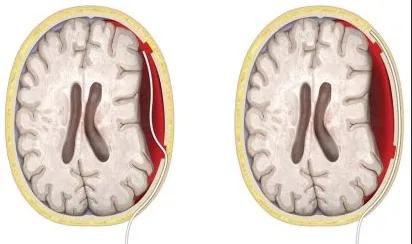

慢性硬膜下血肿是出现于硬脑膜和蛛网膜之间的血肿,常为单侧,有16-25%的病人表现为双侧,发病率约为1.7-20.6人/每10万人,发生率约占颅内血肿的10%,随着人口老龄化,抗凝剂及抗血小板药物的使用,发病率逐年升高;最常见于老年男性(男:女=3:1),平均发病年龄为77岁,大多数是由头部创伤后数周(≥3周),部分没有明确外伤史。

为什么表现“慢”且好发于老年人呢?

老年人脑萎缩,但颅骨不变,颅骨与脑组织之间的空隙变大,为大量积血提供空间,此空间的存在,只有血肿积聚到一定量,对脑组织造成较明显的挤压时,症状才慢慢出现。

当头部外伤时,轻微外伤,哪怕是头部晃动或道路不平的颠簸,由于老年人脑萎缩,脑组织在颅内的移动度增大,使脑表面细小而脆弱的静脉或与硬脑膜窦相连的小静脉撕裂出血,而这种出血是间断的、缓慢的,由于老年人脑萎缩、颅内压降低、静脉张力增高或凝血机制障碍等因素,使血肿不断扩大直至出现症状。所以,老年人是好发人群。

症状是什么?

早期并不明显,甚至无症状,仅为轻度头昏头痛,往往被忽视。

后期随着血肿量的逐渐增多及对脑组织的挤压逐渐加重,症状逐渐加重,表现为:

颅内压增高症状——头痛、恶心、食欲不振,甚至呕吐;

神经功能损害症状——淡漠、偏瘫、麻木、失语、反应迟钝、记忆力下降、思维紊乱、定向力及智力障碍。

救治延误,导致血肿进一步进展,并发脑疝,可能出现严重的偏瘫、抽搐和昏迷,甚至死亡。

要如何治疗呢?

口服药物治疗:适用于出血量少,症状不明显,超高龄以及有手术禁忌症的人群;

有专家建议,口服药物促进血肿的吸收(阿托伐他汀钙、地塞米松等);

定期复查头部CT,如果血肿增多或症状加重及时就诊;

建议停用抗凝药或抗血小板药。

手术治疗:血肿较多,脑组织受压明显,临床症状重应行手术治疗。

颅骨钻孔引流术——术中在血肿腔放置一根引流管,尽可能引流血肿。术后一般在2-3天根据引流情况即可拔除引流管。

脑膜中动脉栓塞术——利用神经微创介入方法,将脑膜中动脉的供给阻断可以防治慢性硬膜下血肿的复发。

开颅血肿清除术——创伤较大,不作为首选方法,仅适用于闭式引流术未能治愈者,或腔内有大量血凝块或血肿腔有分隔不利于钻孔引流者。

经内镜血肿清除微创手术——神经内镜下可直视操作,配合神经显微器械可清除血肿包膜和分隔,并可将冲洗管放置在需要的地方进行彻底冲洗。

温馨提示您:

慢性硬膜下血肿是一种特殊的颅内出血,区别于常见的“脑出血”,量可达150-200ml,甚至更多,症状同急性脑血管病,早期症状隐匿,可无特异性症状,进展缓慢,如不处理,预后不良。如果得到及时治疗,是可以治愈的且无神经功能受损后遗症(头痛、偏瘫、失语)。

慢性硬膜下血肿术后容易复发。多是因为老年人脑萎缩,脑组织膨胀复位不全,术后保留引流管期间患者应尽量卧床,多饮水,出院后短期内暂停抗凝、抗血小板药物,避免剧烈体育锻炼和再次外伤等。

因此早诊断早治疗预后好!